Pourquoi certaines espèces animales vivent-elles plus longtemps que d’autres ? C’est à cette énigme fascinante que se sont attaqués des chercheurs de l’Université de Bath, à travers une étude comparant 46 espèces de mammifères. Leurs résultats, publiés dans Scientific Reports, viennent bouleverser les idées reçues : la longévité ne dépend pas uniquement de la taille du cerveau, mais s’appuie aussi – et peut-être surtout – sur la puissance du système immunitaire inscrit dans notre génome.

Cerveau volumineux et vie prolongée : une relation connue, mais insuffisante

Depuis longtemps, les scientifiques ont remarqué que les espèces dotées d’un cerveau plus gros que la moyenne, comme les dauphins ou les baleines, bénéficient aussi d’une longévité accrue. Ces mammifères marins peuvent vivre plusieurs décennies, jusqu’à un siècle pour certaines espèces, ce qui dépasse largement l’espérance de vie des petits rongeurs, dont les cerveaux sont nettement plus modestes.

Mais l’étude conduite par le Dr Benjamin Padilla-Morales et son équipe montre que cette corrélation, bien qu’importante, n’explique pas tout. En effet, certaines espèces à petit cerveau, comme les rats-taupes ou les chauves-souris, échappent à la règle et atteignent des âges avancés, parfois jusqu’à vingt ans, un exploit dans le règne animal pour de si petites créatures.

Une autre clé du mystère : le système immunitaire

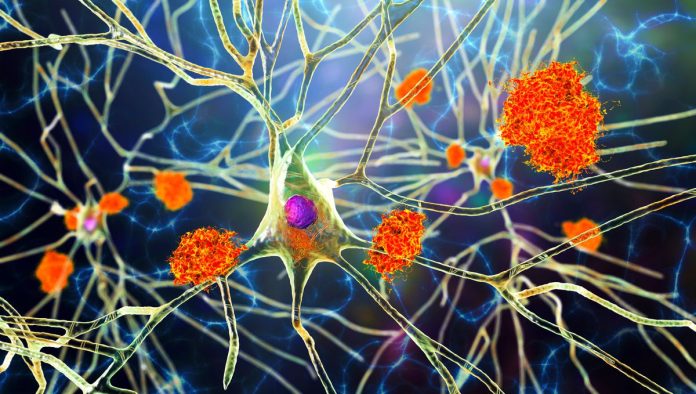

Là où ces espèces « exceptions » rejoignent les mammifères à gros cerveau, c’est sur le terrain génétique. Plus précisément, les chercheurs ont observé une expansion notable des familles de gènes liés aux fonctions immunitaires dans les génomes des espèces les plus longévives.

Autrement dit, ce n’est pas seulement un gène ou une mutation isolée qui prolonge la vie, mais une transformation à grande échelle du patrimoine génétique. Ces expansions de familles de gènes offrent un arsenal plus riche pour éliminer les cellules vieillissantes, combattre les infections et prévenir les cancers. Ce sont ces capacités de maintenance biologique et de réparation cellulaire qui semblent favoriser une longévité exceptionnelle.

Une révolution dans la compréhension de l’évolution

Ces résultats changent la manière dont les biologistes envisagent l’évolution de la longévité. Jusqu’ici, les théories reposaient souvent sur des facteurs comportementaux, environnementaux ou métaboliques. Mais cette étude suggère que l’architecture génomique, en particulier l’amplification des familles de gènes liées à l’immunité, joue un rôle pivot.

« Notre recherche montre que les espèces dotées de grands cerveaux n’ont pas seulement un avantage écologique ou cognitif. Leur génome témoigne d’une coévolution entre la taille du cerveau et la résilience immunitaire », explique le Dr Padilla-Morales. Cette découverte pourrait également éclairer pourquoi des espèces très différentes, comme la chauve-souris ou le dauphin, convergent vers des stratégies génétiques similaires pour survivre plus longtemps.

Des implications pour la santé humaine

Bien que cette étude soit centrée sur les mammifères non humains, les implications pour l’espèce humaine sont considérables. Comprendre les mécanismes qui lient l’immunité et la longévité pourrait aider les chercheurs à concevoir de nouvelles approches pour retarder le vieillissement, prévenir les maladies liées à l’âge, voire prolonger l’espérance de vie en bonne santé.

Les prochaines étapes de cette recherche consisteront à explorer les gènes impliqués dans la résistance aux cancers, un point commun chez de nombreuses espèces à la longévité élevée. Si certains animaux sont naturellement plus aptes à éliminer les cellules défectueuses avant qu’elles ne deviennent tumorales, cela pourrait inspirer de nouvelles stratégies thérapeutiques chez l’humain.